Entre Oran, Toulouse et Montréal, Aouda Azzemou, a vécu 1000 vies et exploré des horizons variés. Portrait de cette algérienne septuagénaire, self-made woman passionnée d’écriture, qui refuse de laisser les épreuves endurées la définir.

12h30, Mercredi 23 octobre 2019. L’équipe de l’association Parle Avec Elles, qui accompagne les femmes du quartier Reynerie au quotidien, échange autour de tupperwares fraîchement sortis du micro-onde. Aouda vient cet après-midi assister à l’atelier « Tableaux de Sable » animé par son amie Khadija dans les locaux de l’association. « Elle est en retard, ce n’est pas à son habitude », commente cette dernière. Mais quelques minutes plus tard, Aouda passe le seuil du local, soutenue par sa canne. Elle justifie son retard : « Tu m’excuseras ma fille. Je suis malade. Ça fait trois jours que je n’ai rien mangé. » Habillée sobrement, cheveux blonds ramenés en arrière, elle s’assoit en silence puis refuse poliment une tisane : « mon estomac ne garde rien ».

Son calme imperturbable contraste avec les pages de ses ouvrages, noircies par les nombreuses péripéties de sa vie. Une vie qu’elle relate notamment dans son livre Tais toi, tu es une fille (1). Dans les premières pages, elle y parle en détails de sa sœur, Leila, « comment elle attachait ses cheveux, sa silhouette, son visage… » Aouda avait deux ans quand elle est morte. « Ma psychologue m’a suggéré de prendre une feuille et d’écrire. Dès que j’ai commencé, des choses lointaines sont ressorties. Elle m’a alors expliqué que j’avais commencé par la mort de ma sœur car c’était le premier épisode violent que j’avais vécu. » Tais toi, tu es une fille suit en effet le courant des pensées de son auteure. Le style est décousu. Aucun titre aux chapitres, pas d’intrigue précise. On voyage, d’un souvenir à un autre, sans cap annoncé au préalable. Le besoin viscéral de cracher des traumatismes sur papier se fait ressentir. « L’écriture, pour moi, c’est une thérapie », résume Aouda.

Son attrait pour l’écriture lui est venu dès son plus jeune âge. Petite, elle écrivait de la poésie. Elle raconte une enfance « normale ». Et se souvient de ses visites hebdomadaires au hammam, une coutume. Là, elle tendait l’oreille pour écouter les commérages des femmes du voisinage. Elle décrit un père « très large d’esprit » qui laissait sortir ses filles et souhaitait qu’elles aillent à l’école.

Née en 1944 à Oran, Aouda a connu la guerre d’Algérie. Elle se souvient encore vivement de l’époque où « l’OAS abattait femmes, enfants et vieillards ». Pourtant, son plus grand traumatisme reste son mariage. C’est là, à 21 ans, qu’elle se rend compte de sa condition de Femme. « Il m’a dotée et dès lors, je lui appartenais. Il a exigé que je quitte mon travail. J’étais cloîtrée. » Aouda retrouve une forme de liberté grâce à sa passion pour l’écriture. Elle tient un journal. Elle confie aujourd’hui en riant : « j’espère qu’il l’a lu avant de le déchirer ». A l’époque, l’une de ses seules activités autorisées est la cuisine. « Il ramenait tout le temps des invités. Je ne les rencontrais même pas mais je devais cuisiner pour eux. Un soir, il est rentré à minuit avec des amis. Il m’a réveillé pour que je leur prépare un repas. Heureusement que j’avais pris l’habitude de congeler les restes ! »

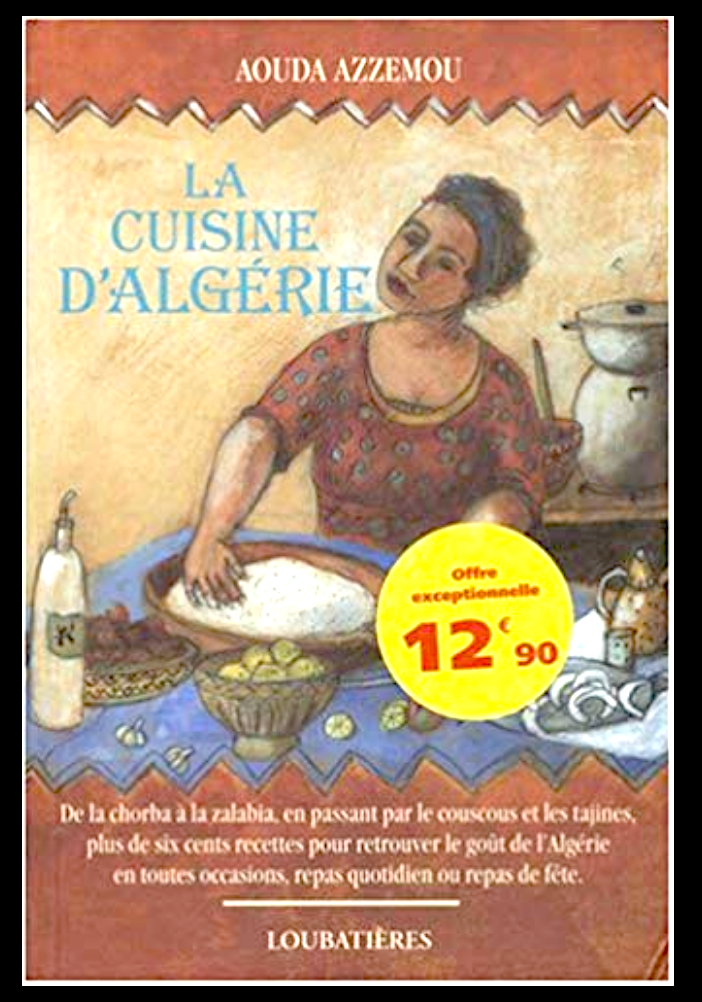

Aouda écrit alors toutes ses recettes dans un carnet, le seul vestige de sa vie passée qu’elle a pu ramener en France en 2003. Les notes consignées dans ce carnet lui inspireront en 2005 un livre sur la cuisine algérienne (2). « J’ai remarqué qu’il existait des livres sur la cuisine marocaine, tunisienne mais rien sur l’Algérie, explique-t-elle. Je me suis demandé, « pourquoi pas moi ? » J’ai contacté des éditeurs alors que je n’avais pas encore écrit une seule ligne. Je suis rentrée en contact avec Marc Bradfer, écrivain toulousain et secrétaire général des Éditions Loubatières. Il était frileux. « Vous savez, des livres de cuisine ça ne manque pas », m’a-t-il dit alors. Mais moi je voulais absolument un livre qui transmette les traditions culinaires algériennes. J’ai donc écrit des anecdotes, sur la vie en Algérie, les occasions auxquelles on mange certains plats, etc., pour accompagner mes recettes ». Finalement, Marc Bradfer s’est déplacé et a accepté de publier, convaincu, selon Aouda, par une simple expression : « un coeur fruité ». Elle en rit : « C’est comme ça que l’aventure a commencé. »

L’auteure se révèle mais la femme est pudique. Sa voix est douce. Son discours, ponctué de rires discrets. A demi mots, elle évoque le décès de son fils, Zakaria en 1998. Un sourire masquant son émotion, elle souhaite changer de sujet. « Tout est dans le livre », assure-t-elle. Avant, d’elle même, revenir sur le sujet : « Son père n’est même pas allé voir où il est tombé (décédé, ndlr). Il a envoyé son ami pour apporter notre livret de famille. Il ne me l’a même pas dit. J’ai appris la mort de mon fils bien plus tard. J’ai alors dit à mon mari qu’il aurait au moins pu me laisser lui dire adieu. Et là il m’a répondu : « Il est mort. A qui tu voulais dire au revoir? »… » La lumière n’a toujours pas été faite sur les circonstances de la mort de Zakaria, que son père avait mis dehors quatre ans plus tôt, et Aouda n’a toujours pas fait son deuil. Le choc émotionnel lui a causé des crises. Elle a souffert d’une angine de poitrine. En 2001, elle se sépare de son mari qui la met à la porte de sa propre maison. « J’avais construit cette maison avec l’argent de mon père. Le terrain, je l’avais acheté avec mes bijoux. Mais malheureusement, les factures étaient à son nom. Je lui faisais confiance. » Malgré ces souffrances, Aouda a tourné la page et tout pardonné à son ex-mari. Sauf le décès de son fils.

En novembre 2018, elle était longuement revenue sur son parcours de vie parfois douloureux dans un entretien avec l’association Parle avec Elles, pour leur émission Radio Basta, diffusée sur Radio campus:

Après sa séparation, il y a seize ans, Aouda arrive en France et prend un nouveau départ à 58 ans. « Je devais aller au Canada mais Toulouse m’a beaucoup plu. » A mi-chemin entre son pays natal, sa terre d’accueil et l’appel de l’outre-Atlantique, ses publications traduisent sa volonté de promouvoir sa culture. Car, souvent, le pays lui manque. « J’y ai laissé des souvenirs. Chaque vendredi, j’allais me recueillir sur les tombes des êtres chers. », évoque-t-elle. Pourtant Aouda retourne rarement en Algérie. La dernière fois, c’était il y a dix ans. « Je n’ai pas reconnu Oran », avoue t-elle.« Oran n’est plus l’Bahia (la radieuse). », résume cette conteuse ayant toujours une image pour illustrer ses propos.

Même si elle va souvent au Canada rendre visite à ses filles, Aouda ne veut pas quitter la France. Elle en plaisante avec Khadija : « Il ne faut pas croire, le climat est plus agressif ici. Là bas, même si vos larmes se transforment en glaçon, le froid est plus sec, donc plus doux ». Khadija est l’une de ses rares fréquentations, sa « confidente ». En retour, Khadija voit en Aouda « la gentillesse incarnée, une nana très intelligente… mais qui ne se défend pas ! Si quelqu’un lui fait du mal, elle va passer à autre chose. Elle même ne dira jamais du mal de quelqu’un ».

Voire. Car sa première expérience d’édition lui a appris à ne pas se laisser faire. En 2005, son livre de cuisine est d’abord édité chez Loubatières. Aouda se rappelle l’avoir présenté à la Fnac, devant un parterre de journalistes. « Je suis de nature très réservée, mais bizarrement j’ai pu assumer ce jour là », révèle t-elle. Elle concocte le buffet elle même, pour « prouver que ce n’était pas des paroles en l’air », ce livre. « Tous les pieds-noirs de la ville étaient là et ils l’ont tous acheté ! », se souvient Aouda en riant. A l’époque, elle fait aussi l’objet d’un article dans La Dépêche, dans la rubrique « Ils font la ville ». Bref, tout allait pour le mieux avec sa maison d’édition jusqu’à ce que Mr Loubatières prenne sa retraite. A partir delà, dit-elle, elle n’est « plus payée ». Sur les conseils de l’association Parle Avec Elles, Aouda prend un avocat. Mais malgré la mise en demeure, la maison d’édition ne vient pas au rendez-vous. Son deuxième ouvrage est donc publié chez Edilivre en 2016 « J’ai vu une annonce sur internet : un seul clic et vous êtes publiés. Forcément j’ai été tentée. » Elle n’en a même pas reçu un exemplaire…« Dès qu’on me le demande, je l’achète moi même et je l’offre. » Le livre a fini par être mis en téléchargement en ligne sans son consentement. Aouda ne touche rien dessus. Elle conseille à d’éventuelles femmes qui souhaitent être publiées d’être vigilantes. « On ne sait pas s’ils sont fiables. C’est très facile de se faire arnaquer. Il ne faut pas être naïve comme je l’ai été ». Aouda a laissé tomber la procédure judiciaire qu’elle avait entamée. A la recherche d’un nouvel éditeur, elle dit avoir deux manuscrits « dans le tiroir ». Mais, avec un sourire en coin qui en dit long sur sa détermination à poursuivre son œuvre malgré ces déboires, la septuagénaire n’en révèlera pas d’avantage…

(1): Tais toi, tu es une fille, 2016, Edilivre. T1, 316 pages, 22,50 € . T2, 248 pages, 19 €.

(2): La cuisine d’Algérie, 2005, Editions Loubatières.